FX取引を行う際に、「通貨ペア同士の相関関係」を理解することは、リスク管理や収益最大化の観点から非常に重要です。

相関関係を把握することで、適切なトレード戦略を構築し、より精度の高い判断を下すことが可能になります。

裁量トレードでは、通貨ペアの相関を考慮することで、エントリーやエグジットのタイミングを見極めやすくなります。また、複数の通貨ペアを取引する際には、それぞれの相関性を理解しておくことで、不要なリスクを避けることができます。

例えば、相関性の強い通貨ペアを同時に売買すると、思わぬ損失を被ることがあります。また、逆相関の関係にある通貨ペアを上手く活用することで、リスクを分散しながら収益を狙うことも可能です。

この記事では、相関関係の基本的な概念を解説するとともに、裁量トレードにおけるその活用方法について詳しく説明していきます。

そもそも「相関関係」とは何か

「相関関係」という言葉も色々と細かく定義することが可能ですが、簡単に一言で言ってしまえば、「一方が変化すると、もう一方もそれに応じて変化を起こすような相互作用を持つ関係」のことです。

つまり、「Aが大きくなるほど、Bも大きくなる傾向にある」あるいは「Aが小さくなるほど、Bは大きくなる」というような関係性になります。

さらに言えば、一言に相関関係と言っても、「正の相関関係(順相関)」と「負の相関関係(逆相関)」の2つに分かれるます。

以下はそれぞれの関係における特徴を簡単に示したものになります。

「Aが大きくなるほど、Bも大きくなる傾向にある」

「Aが小さくなるほど、Bも小さくなる傾向にある」

⇒ 互いの変化が「同じような方向性や傾向を示す」ような関係性

「Aが大きくなるほど、Bは小さくなる傾向にある」

「Aが小さくなるほど、Bは大きくなる傾向にある」

⇒ 互いの変化が「対照的な方向性や傾向を示す」ような関係性

そして、この相関関係においても、“関係性の強弱” というものが存在します。

その強弱の度合いを示す際によく用いられる指標の一つが、「相関係数」と呼ばれる指数です。

相関係数は、「+1.00」から「-1.00」の間で「0.01」ポイント刻みで算出される指数です。

値が「+1.00」に近いほど「強い正の相関性を示す」ことを意味し、反対に「-1.00」に近いほど「強い負の相関性を示す」ことを意味します。

ちなみに、相関係数は「+100%」から「-100%」の間で示されている場合もよく見られるが、考え方については上述の内容と何ら変わりません。

また、原則的に「+1.00(+100%)」あるいは「-1.00(-100%)」を示す通貨ペアの組み合わせは存在しません。

+1.00(+100%)に近い値を示す ⇒ 「正の相関性(順相関性)」が強い

-1.00(-100%)に近い値を示す ⇒ 「負の相関性(逆相関性)」が強い

±0.00(±0%)に近い値を示す ⇒ 「無相関性(相関関係がないこと)」が強い

通貨ペア間において上記のような相関関係を示す共通要素と言えば、「値動き」がそれにあたります。

通貨ペア同士の相関関係について、「順相関と逆相関のどちらなのか」や「相関性の度合いはどの程度なのか」といったことを把握することで、裁量トレードの戦略を立てる際や、EAを用いた自動売買においても、優位かつ効率よく取引を行うことができるようになる可能性を高められます。

通貨ペアの相関については、Myfxbookがわかりやすいです。

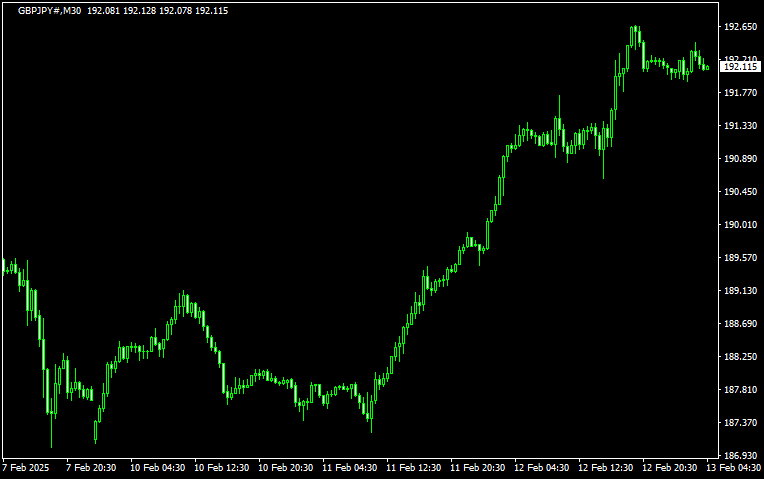

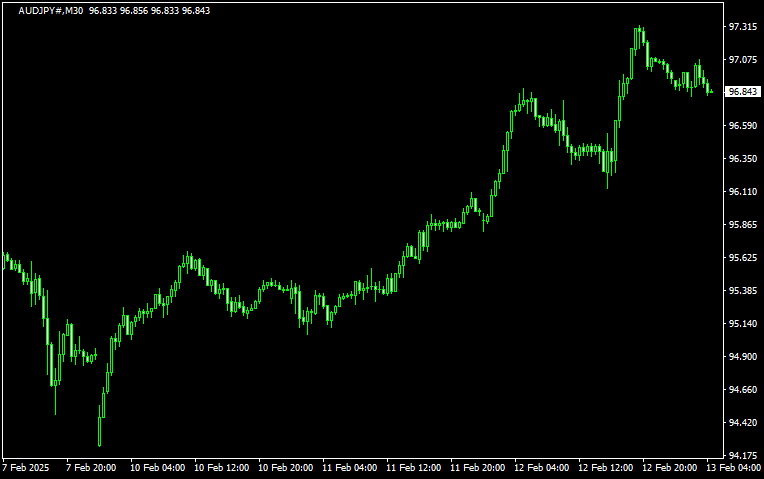

この表の中で特に相関係数の大きな豪ドル円とポンド円(92%)のチャートを比較すると以下のようになります。

かなり同じような動きになっています。

そのほかにもMT4インジケーターもあります。

DaVinci Correlation Panel v1.9

multi_pairs_correlation_piramida_v2.01_eng

通貨ペア間の相関関係を把握するメリット

通貨ペア同士の相関関係を理解することで得られる主なメリットとしては、以下のものが挙げられます。

- リスク分散を図りやすくなる

- 利益の最大化を狙いやすくなる

- 勝率の高い取引を行いやすくなる

EAによる自動売買を主戦場とする場合における最大のメリットは、やはり「リスク分散を図りやすくなる」あるいは「利益の最大化を狙いやすくなる」ことのどちらかです。

裁量トレードで言えば、その時に似た動きの通貨ペアを見つけて勝率の高い取引を行いやすくする、というものがあります。

相反する値動きを見せがちな「逆相関性の強い通貨ペア」を同時に運用することで、急激な値動きなどによる損失のリスクを最小限に抑えたり、逆に類似した値動きを見せやすい「順相関性の強い通貨ペア」を同時に運用することで、利益の倍増を狙ったりすることも可能になります。

ただし、前者ならば、通貨ペア同士で利益と損失とが相殺され合って最終的な利益を得られなかったり、後者ならば、順相関性の高さが仇となり、被る損失の大きさも倍加してしまったりと、当然この戦略にもデメリットは存在することは忘れてはいけません。

また、各通貨ペア間の相関関係について理解が深まるにつれて、単一通貨ペアの動向だけでなく、その通貨ペアと相関性の強い通貨ペアの動向も自然と把握できるようになり、ひいては相場全体の動向まで把握しやすくなる点も、メリットの一つに数えらるといえます。

そして、複数通貨ペアの相場あるいは相場全体の動向を把握できるようになると、取引を実行する上での根拠を見出しやすくなるため、取引全体の勝率が高まりやすくなるという副次的な恩恵も得られます。

各通貨の間に横たわる「力関係」

ちなみに、取引する通貨ペアを決定する際に取り得る方法としては、「異なる通貨ペア間の相関関係」を参考にする方法以外にも、「単一の通貨ペアにおける強弱関係」を参考にする方法もあります。

その方法について詳しく解説する前に、まずは「通貨ペアを取引する」という行為の根本的な原理について説明します。

「ユーロ/米ドル(EUR/USD)」や「米ドル/円(USD/JPY)」などは、世界的に見ても最も流通量の多い通貨ペアの代表格です。

「/」の前に置かれた通貨のことを「基軸通貨」と言い、後に置かれた通貨のことを「決済通貨」と呼びます。

要するに「基軸通貨『を』決済通貨『で』売買する」ということが、「通貨ペアを売買する」ということの基本的な意味になります。

例えば「ユーロ/米ドル(EUR/USD)を買う」ということは、「米ドルを売って、ユーロを買う」ということであり、逆に同通貨ペアを「売る」ということは、「ユーロを売って、米ドルを買う」ということになります。

毎回の取引においては、常に「二つの異なる通貨がそれぞれ反対方向に売買されている」となります。

以上の前提を踏まえた上で「単一の通貨ペアにおける強弱関係」に話を戻しますが、「常に反対方向の売買が行われている」ということは、「常に二つの通貨の価値が交換されている」ということと同義です。

さらに言えば、「通貨の価値」とはすなわち「国力の表れ」とも考えられるため、通貨ペアの取引には、ある意味で「国同士の力比べ」のような側面があります。

この国同士の力比べは、しばしば「綱引き」に例えられることもあります。

綱引きになぞらえて言うならば、通貨ペアの取引においては、常に「綱を引く力の強い通貨」と「綱を引く力の弱い通貨」に二分されます。

この考え方は、「建てるポジションの方向」を決定する際に、特に役に立ちます。

要するに、「通貨ペアが今後どのような値動きを見せるか」という漠然とした未来を予想するよりも、「力関係のはっきりしている通貨同士による綱引きの勝敗」という明白な未来を予想する方がよほど分かりやすいわけです。

この考え方に基づけば、例えば「綱を引く力の強い通貨」と「綱を引く力の弱い通貨」で構成される通貨ペアを選び、「強い通貨の方を買う」または「弱い通貨の方を売る」という戦略も立てることができます。

なお、この「綱を引く力の強弱」の見極め方については幾つか方法が考えられますが、かなり単純な方法として、様々な通貨ペアにおける直近の取引結果を見ることによっても、おおよその状態を測ることが可能です。

つまり、例えば「米ドル(USD)」の絡んだあらゆる通貨ペアにおいて、すべて「米ドルが買われていた」ならば、その時点における「米ドルの綱を引く力は強い」と言えるし、その逆もまた然りと言えます。

まとめ

FX取引において、通貨ペアの相関関係を理解することは、リスク管理や利益最大化のために不可欠な要素です。特に、順相関(正の相関)と逆相関(負の相関)の概念を把握することで、エントリーやエグジットの精度を向上させることができます。

例えば、順相関の高い通貨ペアを同時に取引することで利益の倍増を狙うことが可能ですが、逆に損失も拡大するリスクがあります。一方で、逆相関の通貨ペアを活用すれば、リスク分散が図れるため、急激な市場変動にも耐えやすくなります。しかし、利益と損失が相殺されてしまう可能性があるため、適切なバランスが求められます。

また、通貨ペアの相関関係を把握することで、単一の通貨ペアだけでなく、関連する通貨ペアの動向をより深く理解することができ、相場全体のトレンドを把握しやすくなります。さらに、通貨の強弱関係を見極めることで、優位性の高いトレード戦略を構築できるでしょう。

相関係数を活用しながら、適切な通貨ペアを選び、リスク管理を徹底することで、FX取引における勝率を高めることが可能になります。本記事で紹介した概念を活かし、自身のトレード戦略に組み込んでみてください。