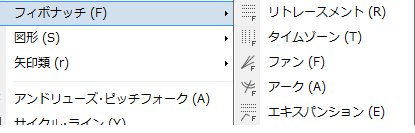

XMの採用するMT4には「フィボナッチ」と名の付くツールが幾つか含まれています。

- フィボナッチリトレースメント

- フィボナッチタイムゾーン

- フィボナッチファン

- フィボナッチアーク

- フィボナッチエキスパンション

色々とありますね。

今回はフィボナッチリトレイスメントやフィボナッチタイムゾーンの使い方について解説していきます。フィボナッチには色々とありますが、実際の所この二つさえ知っていれば十分です。

Contents

フィボナッチとは?

そもそもフィボナッチとは人名なのですが、13世紀の数学者であるレオナルド・フィボナッチによって発見された数列をフィボナッチ数列と呼びます。

その数字は1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233・・・という並びで無限に続いていきます。

この数列にはいくつかの特徴があります。

まず、1つ前の数字を当該の数字に加算すると次の数字となります。

3+5=8や13+21=34のように。

また隣り合った数字の比率は後に行けば行くほど、1.618または0.618に近づきます。21÷34=0.6176や144÷89=1.6179という感じですね。

この比率をフィボナッチ比率(黄金率)と呼びます。

フィボナッチ比率は人間が見て美しいと感じる比率と言われています。

そのため建築や美術などにも適用されているそうです。

そしてこの比率は相場の世界にも当てはまります。

エリオット波動理論の基礎的な部分は、このフィボナッチ数列がもとになっています。

そのためにチャートソフトにはフィボナッチ関連のツールが含まれている訳です。そしてフィボナッチ関連のツールは、相場の重要な転換点や押し戻りのポイントの目安を測るために使われています。

実際にフィボナッチ比率をトレードで活用してみよう!

ここではフィボナッチリトレースメントやフィボナッチタイムゾーンの主な使い方について説明します。

用途としては

- トレンドの押し目や戻りのエントリーする

- 利食いターゲットとして利用する

- トレンド転換を予測する

この3つです。

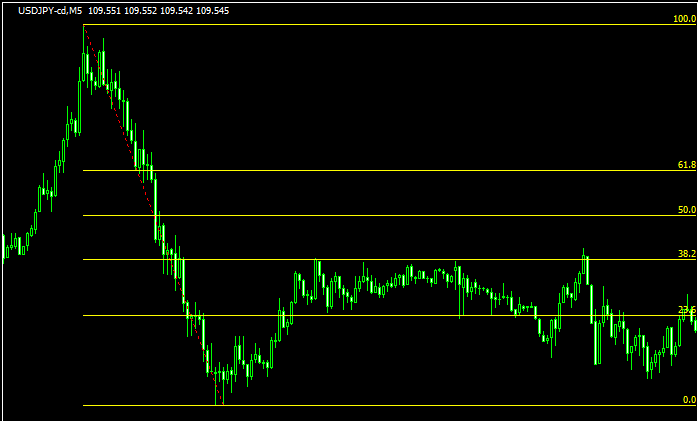

トレンドの押し戻りの目安として使う

フィボナッチリトレースメントを使います。

チャート上で目立つ高値安値を結ぶと、フィボナッチ比率に合致する箇所で価格が反発することが分かります。

強いトレンドでの押し戻りは0.382(三分の一戻し)まで、弱いトレンドは0.5(半値戻し)または0.618(三分の二戻し)とも言われています。

この特長を活かして、どのあたりまで押しや戻りを作るか?の予測を立てていきます。

利食いの目安として使う

同じくフィボナッチリトレースメントを使います。

トレンド発生時における価格の伸び率は、直近の高値安値の高さに1.618倍した値を押し目の底からプラスしたものになるとも言われます。

分かりやすい利食いのポイントが見つからないときはフィボナッチ比率を参考に利食いする方法もあるということです。

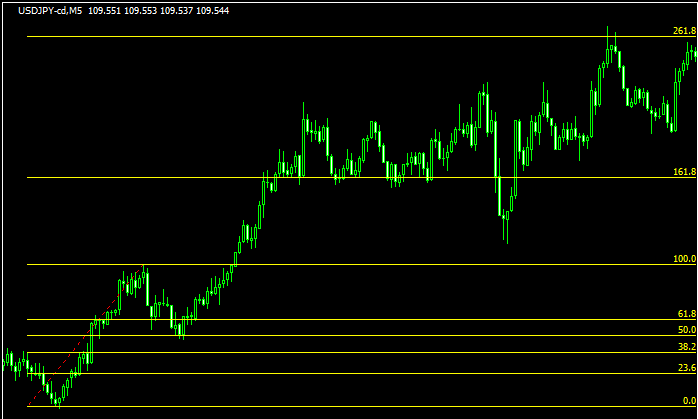

相場の転換時期を予測する

フィボナッチタイムゾーンを使います。

主には日足チャートで使われることが多いようですが、チャート上の目立つ高値や安値にフィボナッチタイムゾーンの1本目と2本目の垂線を合わせます。

すると、フィボナッチタイムゾーンの垂線の箇所で相場が反転していく可能性が高いと言われています。

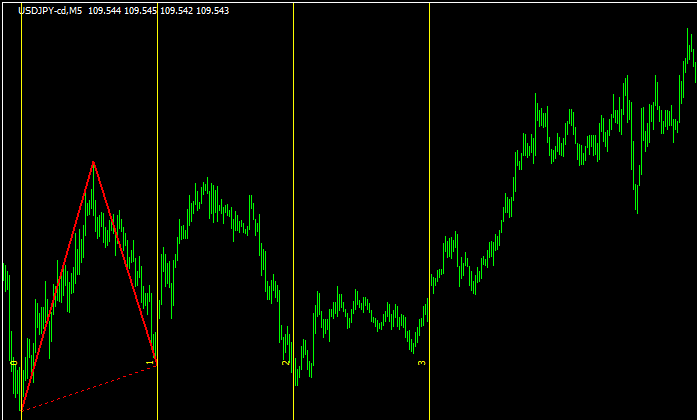

上の画像では一番左の波にフィボナッチタイムゾーンを当てていますが、確かに次以降の垂線は相場の波を捉えられているように見えますね。

これら以外にも多くの使い方がありますが、まずはチャート上の色々な場所にフィボナッチを引いてみましょう。

フィボナッチの有効性

フィボナッチについては、多くのトレーダーが利用しているものの、実はその有効性について批判的な意見もあるのが事実です。

私は後者でした。

「システムトレード基本と原則」に記述されていますが、著者が過去3万件以上の押し戻りのデータをもとに、フィボナッチ比率の出現率を調べたところ、0.618、1.618ともに出現率は1%未満だったそうです。

フィボナッチ比率としてメジャーなものは他にもありますが、他の比率についても著者が調べた限りでは、全てその出現率は1%未満だったそうです。

もちろん調べ方やどこらへんでフィボナッチを使うかの問題もありますが、結局、フィボナッチはどこに当てるか次第なところがあって、当て方が悪ければ、どうしても反転ポイントは捉えられないのです。

これだけ聞くと、フィボナッチは役に立たないのでは?と思ってしまいます。

しかしながらフィボナッチトレーダーで勝っている人もいます。

そんな人たちはは、自分なりのフィボナッチの使い方や当て方を持っています。

あくまで相場の動きを把握するためのサポートツールとして使い、それに自分なりのルールを組み込むことで、有効なトレードルールを作り出しているのです。

と妄信するのではなく、一つのツールとして利用するのが好ましいと思います。

何でもそうですが、過信しすぎると、足元をすくわれますので注意してくださいね。